最新の建設技術「BIM/CIM」に関して徹底解説

建設業界における最新の技術「BIM/CIM」に関して、用語の説明から解説します。

昨今、国土交通省をはじめ、民間を含む多くの発注機関でBIM/CIMの活用が求められています。

本記事では、BIM/CIMを活用することによる各建設ステップにおける効果に加えて、BIM/CIMの課題やあり方についても解説することで、BIM/CIMの効果を最大限に発揮できるための方策も示しています。

本記事を通してBIM/CIM技術に興味が出る人や本業界に興味を持つ人が増えてくれることを期待します。

BIMとCIMとは

まず初めに用語の説明をします。

BIMとCIMとは、「BIM:Building/ CIM: Construction Information Modeling, Management」の略称であり、日本語に訳すと「ビルディング/ コンストラクション・インフォメーション・モデリング、マネジメント」となります。

ビルやコンストラクションという言葉から連想できるように、土木・建築の建設構造物の情報を含んだモデルを作成できるソフトであり、建設物の設計に使用されます。

従来のCAD(Computer-aided design)の延長線上にあるソフトです。

建設業における事業活動全般をコンピューターシステムで統合することで、調査・測量・設計・施工・維持管理と様々なフェーズごとに収集した情報をデジタル化することにより、関係者のデータ活用・共有を容易にし、事業全体における一連の建設生産・管理システムの効率化を図ることが可能になります。

BIM/CIMとCADにおいて最も大きく異なるところは、平面的な設計ソフトであるCADに対して、BIM/CIMは3次元の立体設計を可能にする点です。

CADソフトは、平面図、断面図を組み合わせて2次元を作成していくのに対してBIM/CIMソフトでは、最初から3次元で図面作成ができます。

加えて、部材や構造に情報を取り込むことで各断面や各工種で視覚的に内容を確認できるため、設計図面が包括されたソフトと言えます。

BIM/CIMの優位性を示すものにパースやAR、VRなどの資格的な映像や画像をもとに完成図、施工ステップ図などを示すことができるため、説明性が向上し、関係者間で早期合意形成が可能になるメリットがあります。

そのほかにも、ミスや手戻りの大幅な減少、単純作業の軽減、工程短縮等の施工現場の安全性向上、事業効率及び経済効果などがあげられます。

BIM/CIMを導入して、建設事業の安全性、品質確保や環境性能の向上、トータルコストの縮減を達成できるのです。

一方、デメリットとしては導入コストが高いことと、段階的な活用では費用が高くつくため、建設工程の全体を通して使われて初めて事業効率及び経済効果が挙げられることなどがあります。

3次元モデルの活用方法

次に、実際に建設現場でどのように活用されているのかについて解説します。

建設事業では、企画段階における建設工程の上流から構造物が完成して運営・維持管理、保守を行う下流まで以下の①〜④の流れで進められます。

- 調査・測量

効果:ドローンやUAVによる航空測量により点群3次元データを収集する。その結果、地形や地質の可視化が可能になり、希少種などの生息範囲の重ね合わせ検討ができる。 - 設計

効果:BIM/CIMソフトを活用して各部材に属性情報を持たせることで、出来上がりイメージの確認、特定部分の詳細状況を確認、点検や走行シミュレーションが可能になる。設計段階でパースやAR、VRなどの視覚的な映像や画像をもとに完成図、施工ステップ図で示すことができるため、説明性が向上し、関係者間で早期合意形成が可能になる。干渉チェックでは、コンクリート構造物において鉄筋干渉を避け、施工手順を3次元モデルで確認できるため、施工時での手戻り防止にも寄与する。 - 施工

効果:自動建設機械を活用することで丁張りが不要になり自動化施工・出来形管理が可能になる。BIM/CIMソフトを活用して施工計画の検討が容易になる。 - 維持管理

効果:ICT、IoT、AI技術を併用することで自動計測や記録、遠隔監視や診断が可能になる。設計段階で維持管理を考慮して配置を考えることができるため構造物の長寿命化にも効果が期待できる。

3次元モデルの精度について

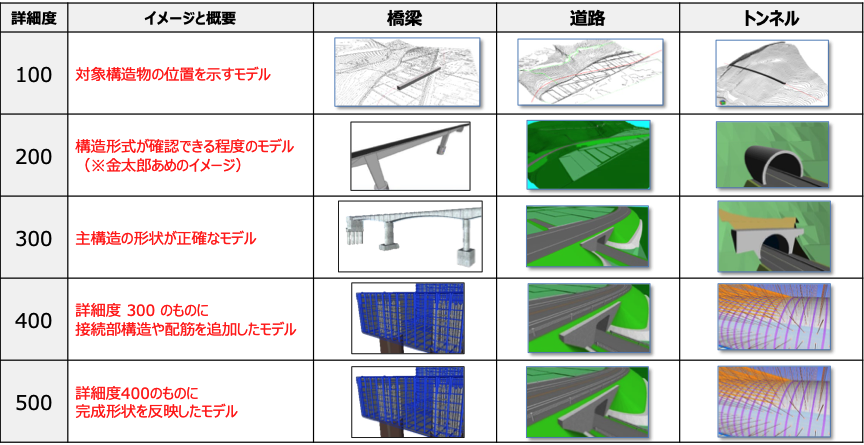

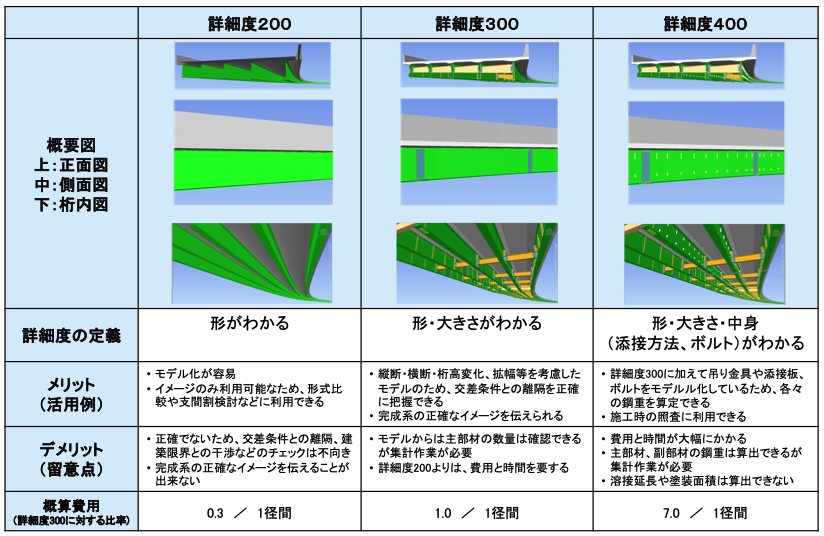

3次元モデルにはそれぞれ詳細度が定義されており、3次元モデルの使い分けを可能にするための共通言語として設定されています。

詳細度は、高くなるほど時間と費用を要します。

従って、各設計段階で構造や部材ごとに詳細度を使い分けることが重要になります。

国土交通省の詳細度の例を以下に示します。

参照:国土交通省関東地方整備局「BIMCIMの活用について」

参照:国土交通省関東地方整備局「BIMCIMの活用について」

BIM/CIMの現状

ここで改めて、国土交通省の資料を参考にしてBIM/CIMを取り巻く現状について解説します。

国土交通省では、インフラのデジタル化を推進する手段として小規模なものを除いた全ての公共工事について、BIM/CIMの活用を促しています。

具体的には、発注担当者が業務実施をする上でBIM/CIMを活用することでどのような課題を解決するか、またどのように業務効率化を図るかなど明確なBIM/CIM活用目的を提示する必要があります。

建設業界は、従来、単一受注生産体制であり、屋外での作業が中心で、作業のほとんどを人の手に頼る労働集約型の特徴があります。

そこで、国土交通省では全ての建設生産プロセスでICT等を活用するi-Constructionを推進し、建設現場の生産性を2025年度までに2割向上させることを目指しているのです。

i-Constructionが目指すものは、デジタルトランスフォーメーション:DXを推進させて、建設機械と設計データなどそれぞれが繋がるシステムの構築です。

その結果、3次元データを活用した調査・測量、3次元でモデリングされた設計・施工に加えて、検査や維持管理などでもBIM/CIMの効果が最大限に発揮され、建設生産システム全体を通した施工計画、管理などコンカレントエンジニアリング(複数のプロセスを同時に進めること)、フロントローディング(建設工程において、前倒し可能な工程を初期段階で行うこと)の考え方を実践していくことが可能になり、建設産業の生産性向上への寄与に繋がります。

BIM/CIMの適用により期待される効果

3次元モデルの活用でも触れたように、BIM/CIMの適用により期待される効果について詳細に解説します。

まず、フロントローディングの考え方を実践することで、調査・測量段階、設計、施工、維持管理において最大限の効果が見込めます。

また、コンカレントエンジニアリング(複数の工程を同時並行で進めるプロセス改革)を実践して、設計・施工・維持管理などの各部門間で情報共有や共同作業を行うことで、手戻りを防止し、全体工期の短縮やコスト削減を図る効果が期待できます。

BIM/CIMの適用にむけて克服すべき課題やあり方

BIM/CIMの適用に向けた課題や、今後のあり方について解説します。

BIM/CIMが効果を最大限発揮するためには、各建設ステップでのみ活用されることがないようにデータ連携が重要になります。

調査開始から建設過程のいずれかのみでしか使用されないと導入費用の方が高くつき、メリットが小さくなります。

そのほかにも、共通プラットフォームを介して維持管理の精度向上が図れます。

具体的には、鋼製橋梁における伸縮装置裏側や、検査路が無く仮足場や車線規制が必要な急斜面部では、目視点検が困難です。

そこへドローンやICT機器を活用して点検の省力化、共通プラットフォームを介したデータの記録・蓄積を行うことで、最新情報を踏まえた補修計画を可能とし精度向上を図ることが可能になります。

また、河川橋梁やトンネルでは、高精細度カメラ及び打音装置搭載ドローンを活用して、アクセス性の向上と目視・触診点検の代替を行うことができます。

更に、画像・打音データは、AIによる損傷区分自動判別によるスクリーニングでデータ整理の半自動化して維持管理業務を省力化、点検・診断業務の高精度化にも寄与できます。

AIを活用した画像解析では、これまで熟練の技術者が現場に出向き目視点検していた作業が代替できるため、業務の効率化と点検数の増加、AIによる有害ひび割れの検知精度の向上、電子納品のよる業務効率化が期待できます。

このように建設プロセスを全てデータ連携することでBIM/CIMの効果を最大限に発揮できるのです。

まとめ

建設業界における最新の技術「BIM/CIM」に関して、定義や現在の取り組み、課題などを理解できたでしょうか。

AIなどが活用・普及することでより情報化社会となっている現在、BIM/CIMの活用の幅も広がっています。

今後、本記事で記載の課題を解決するため、BIM/CIMの効果を最大限発揮できるように業界全体で取り組みなどが進められていくでしょう。

本記事を通してBIM/CIM技術に興味が出る人や本業界に興味を持つ人が増えてくれることを期待します。

採用情報

Recruitment information